「これでいい、」

言い聞かせるように、何度も雛森は呟いた。己を諭して納得させるいい訳にも取れるが、仕方がないだと幾度彷徨いながら諦めてきたか分からない。自分がこうすることで、全てが上手く行くと思い込んだ。

「うん」

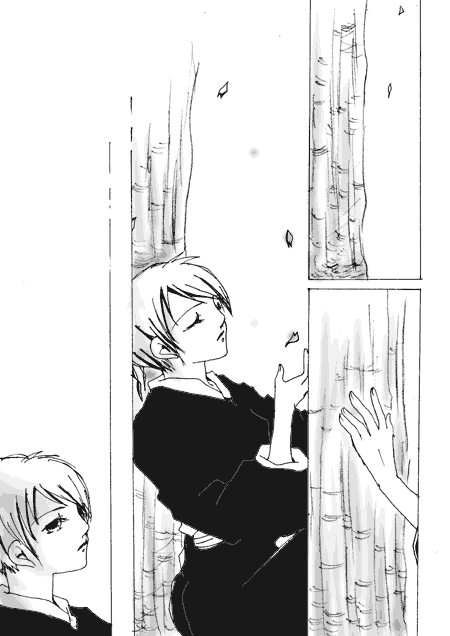

墨が指に付き、指紋を辿り黒い墨汁が滲みを広げてゆく過程を見ていて雛森はまるで浸蝕されて自分の存在を見失いかけているのに気付いた。自分のあるべき姿、この死神という理のなかでの、存在の意義とべきものが。

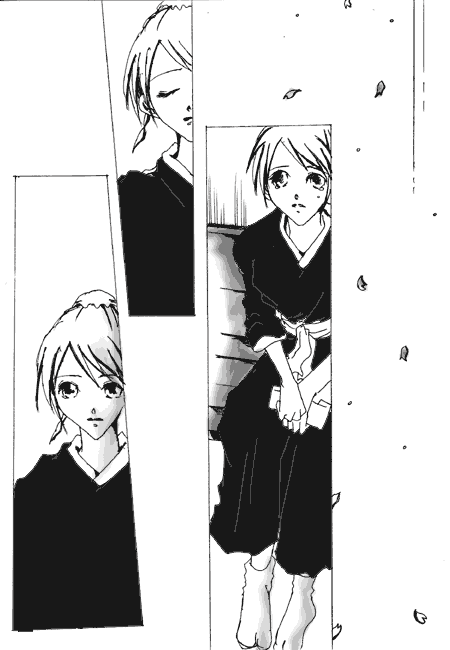

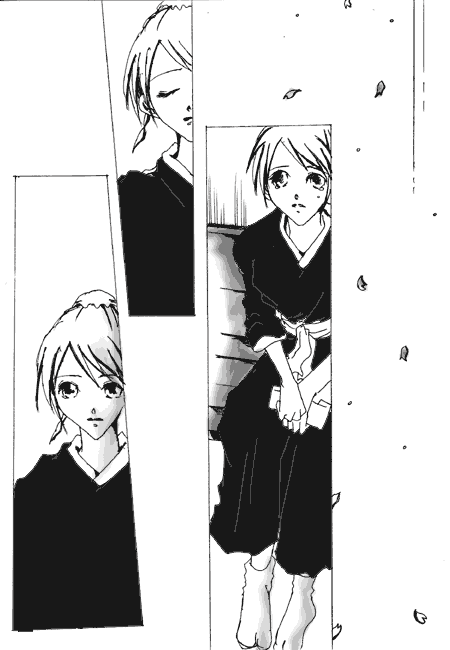

埒が明かないと思ったのか、雛森は堂々巡りな思いに終止符を決定づけた。そよぎ煽り立てる風に即され、自室を後にした。

障子を開け、廊下を進みゆくうちに足が重くて雁字搦めに絡まった鎖のように解けなくて、歩みが進んでいこうとしなかった。無力な拳に伝う遣り切れない感情が歯止めとなって、それを阻止しているようにも思えて仕方がない。

雛森の目線は、始終俯き加減で面立ちを上げることはなかった。下ばかり見て、歩みを進めていく。有るべき所へ、終止符を打つために。

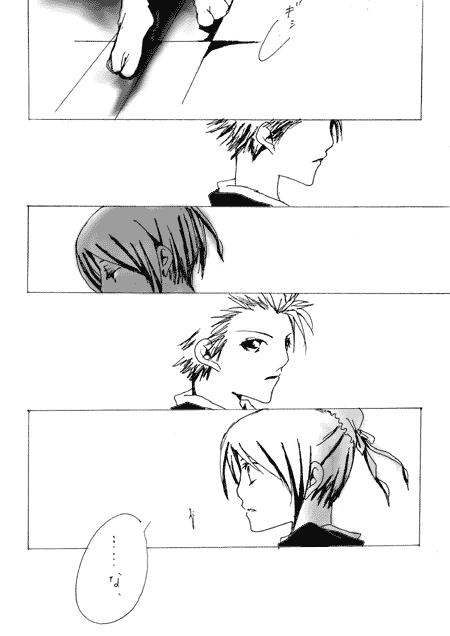

「……な、」

やっと決心したことなのに、と雛森は胸の内で呟く。色味を失った自分の世界に、今一番映って欲しくない人物に遭遇する。動じずにはいられない威圧感に、雛森は圧迫してしまいそうだった。縺れ込んだ足が、絡まって。

「……黙って出ていこうとしてんじゃねェよ」

その声は、静かに響いて落ちてゆき慄然とした。口が戦慄いて言葉を紡ぐことすら、既に放棄したのか雛森は僅かに震える身体を己で抱き寄せ、飛んでいってしまいそうになる意識にしがみついた。

「もういいの」

答えはとうに出ている。

――これ以上、自分を責めさせないで、

雛森は寒気がした。自分の口から出てこようとした残酷な我が儘に、これが本心だというのか。行き場を失い、逃げ道を探すことのできない報いかと。

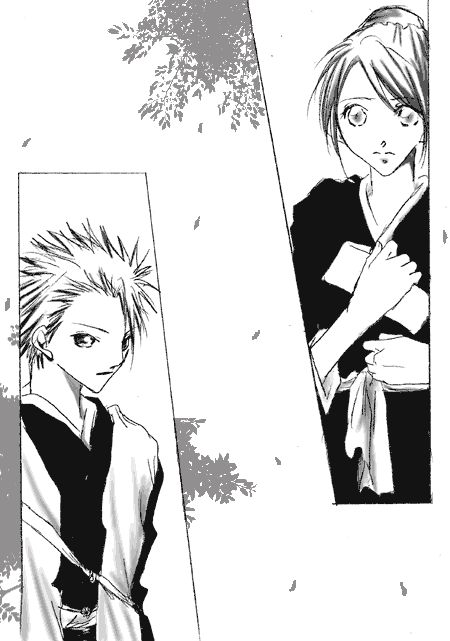

「相変わらず、情報早いんだね。……日番谷くん。誰から訊いたの?」

ここ数日、塞ぎ込む素振りを見せていた雛森に対して日番谷は普段とは面立ち違うことに気付き、雛森の様子を影から窺っていたところだった。日番谷は己が立ち入ってよい領域ではないことを薄々と感知していた。そのため主だった行動にでれなかった。雛森が自ら行動に移す機会を待って、その時に向かい合おうと決めていた。

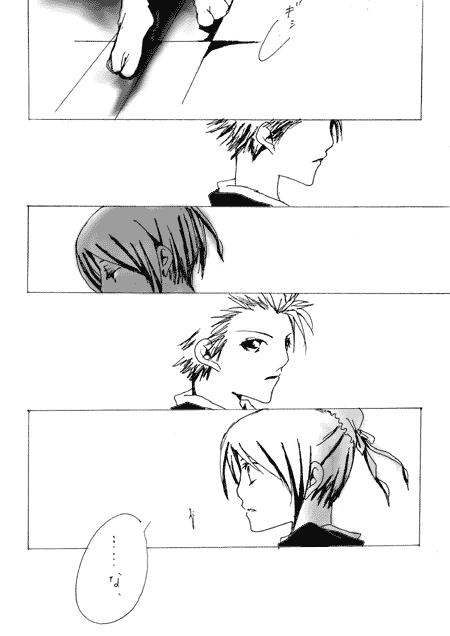

お互いに、歪んでいく表情。雛森は、感情が流されていってしまいそうだと思った。先程からぽつりと降り出した雨が、激しさを増す。二人、雨の音すら聞こえない閉塞された空間に押し込められて、降り注いだ冷たい雨なのに、庭園の櫻の花びらを散らす雨は優しさを紡いでいるようだ。

沈黙で喰い殺す冷淡を持って、日番谷は問う。雛森の導き出した答えに。

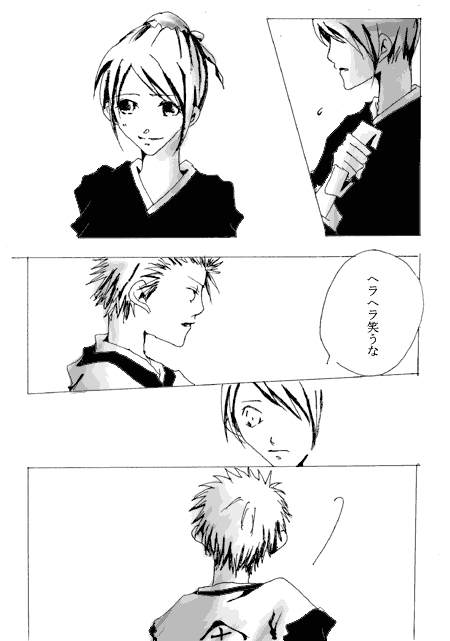

「ヘラヘラ笑うな」

と続けて「吐き気がするぜ」と日番谷は言った。日番谷が時に焦がれながら待っていた事実が、これだというのか。余りにも残酷で、失望すら憶え遣りようのない呵責に苛まれた。だか、日番谷は雛森にどうしてやることもできなかった。ただ、優しい言葉をかけ甘い蜜を垂らして釣り逃げ道を作ることは誰にでもできる。日番谷はそれだけは己の手で下したくなかった。雛森自身の、彼女の力で乗り越えることが何よりも必要だと分かっていたからだ。絶望にひれ伏すしかできないのか、日番谷は雨に乞うた。

耳から筒抜けていった欠片たちが日番谷の言の葉を通じ、雛森の壊れてしまいそうになっている心へと再び突き刺さって、語りかけてくる。雛森は、答えることができなかった。

「……勝手にしろ」

「ッ、あたし……」

雛森の言葉を聞く耳を持たずに、日番谷はこの場を後にする。日番谷の背に掲げられた十の文字が、勢いを共にしてはらりと翻った。手の届かないところへと、遠く消えゆくように見えてしかたなかった。

行き場を失ったのは、自分の心だった。

日番谷に突き放されて、改めて分かる。廊下に崩れ落ちるように座り込んだ。嗚咽を繰り返すかのごとく、尋常ではない溢れ来る想いが一度に蘇ってくる。優しすぎる雨が、呼び覚ます風が頬に当たって冷たかった。雨に散らされた花びらが、地面に作られた水たまりの水面のうえをゆらゆらと行方を模索しながら揺れていた。

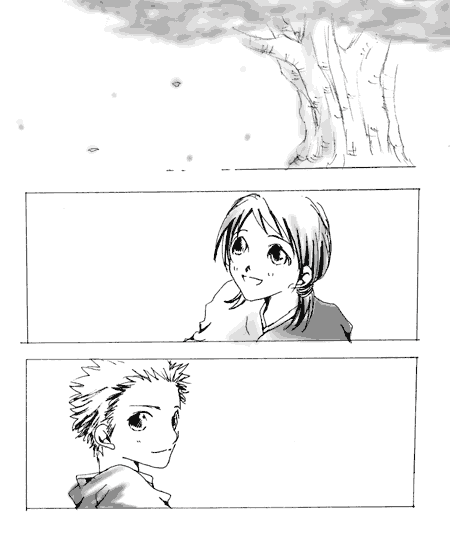

それは、数日前のこととなる。

雛森が所属する五番隊は、日々の雑務に追われていた。その中でも執務を取り仕切るべき副隊長という位置にいる雛森はあらゆることに関わりを持たなればいけない。それによっては、副隊長自ら、人手が足りない事態に陥る前に重大な責務には足を運ばなければいけなくなっていた。そうして、件の事態の引き金となるべく現世へと向かうこととなる

副官、雛森と一緒に行動を共にしたのは、五番隊の第四席であった。雛森が誤った認識をすれば時にすかさず明確な助言をいれ、きめ細やかな心遣いが何よりも長けた人物であり辛抱も厚く藍染隊長以下、雛森はもちろんのこと部隊の隊員が誰もが一目置くような存在である。そんな二人において最も、今回の指令については、お互いの力量を持ってすれば容易いことである。

それは、最後まで隙を作ることなく了を得たときのみによって確立されるであろう憶測に過ぎないが。

現世へと降り、虚という化け物を目の前にしていても、雛森の脳裏の片隅には、あれやこれやと尸魂界へ戻ってからの時間配分が綿密に構成され組み込まれていた。ほんの俄に、その配分に気を取られていた隙だった。

一発目、四席の斬魄刀が虚の頭部左脇を微かに過ぎる。空かさず、雛森は四席の打撃を補うべく後ろに構え、二段攻撃で持って致命傷を負わし滅却すべく頭部ど真ん中を狙い打った。

「弾け! 飛梅っ」

雛森の構えた斬魄刀が解放される。刀身から分岐され独特の形を持つ雛森の斬魄刀が掛け声をかけ自身を呼び覚ますことによって、真の力を放つ。刀身に霊気弾を込め、一心に振り閃光が過ぎるように弾け飛び、散った斬魄刀から放たれた霊気弾は虚の頭部を目掛け真っ直ぐに飛びゆく。が、瞬時虚が四席が放った攻撃を受け体勢を崩し蹌踉めきをみせた。体勢を崩し欠けた虚は、空かさず死神へと攻撃を跳ね返した。

無情にも方向を逸れた雛森の霊気弾が空でカラ鳴る。四席の背に隠れ、斬魄刀を解放した雛森の横を僅かにそれ、虚が放った攻撃が横へと逸れ身を置いた四席のもとへと鬩ぎより爆発した。

茫然自失となった。完璧であった攻撃態勢がひょんなことから崩れ、形勢を逆転される。窮地に追い込まれた雛森らは、退却するしか術は残されてないかのようにみえた。

この場に置いての自分の立場を問うべき時間などなかった。死神において、上からの指令が第一だというのにも関わらず、目の前で吐き気がする蜷局を巻いて我を失った虚が自分らを追いつめる。

そして、敵に背を向けるというのはどれだけ浅はかなことが自分がどれだけ愚かでも分かり切っていた。だが、心が引き裂かれるような悲鳴をあげて、踵を返して虚へと背を向けて四席の下へと駆け寄った。

頭を反り身体は項垂れ、左過半部からは鮮血が垂れ流されていた。四席を、自分の腕に抱きかかえ体勢崩さないよう地面へと横に添わせた。

手の伝う真っ赤な鮮血、四席の返り血が死覇装に伝い、体内を駆けめぐる真っ赤な血が自分の中で沸騰するように滾る。普段は、黒く覆われた死覇装に隠された、もう一つの自分を呼び起こすのを遠くに沸々と感じられた。軌道が効かない暴走を始める自分の感情。一気に、自分のなかで弾け飛んだ。

理性を失い、我を忘れ弛緩された心情は暴走の一途を辿る。

「おのれッ、……! 弾け、飛梅!!」

無我夢中で、雛森が放った霊圧弾は虚の頭部を抉るように的を得ていた。魄葬される虚の姿をぼんやりと眺めていると、温かさが抜けてくる四席を抱え込んで自分の記憶が途切れていくのを微かに憶えていた。それから、雛森は四席が意識不明の重体であることをのちに、自室の布団の上で知ることとなる。

雛森は、随分と長い間ぷつりと螺旋巻きが途切れ動かなくなってしまった人形のように深い眠りのなかにいた。

後日、頭がクラクラとするような目眩のなかで、現実へと引き戻されていった。自分が憶えていることは、洗いざらい吐き出した。だが、その全てはいい訳にしか雛森には取れなかった。不意に隙を作り、僅かなズレが引き起こしたことだと避けられなかった事態だと言う。仕事上指令を受けたその時から、今回の事態の大部分にいたる経緯を、甘んじて死神になった時点で、誰しもが受け入れていることだと上から諭された。四席には、寧ろこれからの功績となりうるだろうと付け加えて雛森には報告された。

その一部始終を有無を言わずに聞かされ、虫唾が走った。副隊長であるべき自分が取る責任を放棄させられて、物わかりの良いように言いくるめられ、渋々と受け入れさせられようとしている。愚かな凡ミスを引き起こしたのは誰でもない、この自分なのに。

四席の生々しい残像が過ぎって、恐れを憶える前に理性を欠落させてしまった自分は震える手で、斬魄刀を持ち一心不乱に虚に向かっていっていた。自分のなかにもう独りの誰かがいるような気がして恐ろしく、寒気がした。

何度も考えた。あの事態を率いてしまったのは、自分が全ての引き金となっている。四席が目を覚まさない今、自分は副隊長である前に死神という仕事から去らなければいけないと思った。今回のことが切欠に過ぎず、そんな事を納得させる要因に加えた自分に嫌気が差した。もう一つのいい訳として自ら用いてしまった。単に死神という枠から、逃げ出したいだけなのかもしれないと雛森は思った。

揺らぐ意識の海の眠りから、呼び起こされてしまったのは日番谷と会って話をして、彼が後に去ってからだった。煩わしい筈の雨音が、何時しか聞こえなくなっている。

先程、死神を辞める――ということを上に報告しようと、雛森は文を綴っていた。

紙が手のなかで温もりを帯び、水分を含みしわを持ってしまい、こんな無様な形になってしまっては易々と上に報告できないではないか、と再びまた書き直しを有することになって、雛森は奈落で蠢いていた闇に光を見たような気がした。

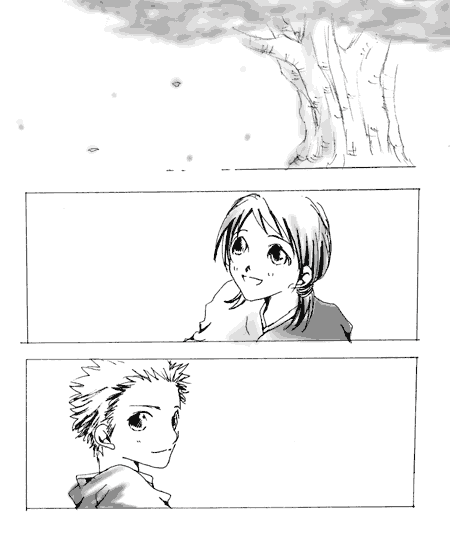

縁側に一度、腰を下ろし先程雨に見舞われてしまったためか、庭園内に咲き誇っていた櫻の何割かが散っていった。今も目の前で、はらりと行方を辿ることなく気ままに風に流されている。ぼんやりと揺らめくそれらを見ていると、記憶が遠くフラッシュバックした。

「えいッ……! ええっと、あれれ」

小さな少女がひとり、一生懸命小難しい書を片手に何度も文字をなぞって掛け声を上げていた。

「だめぇ〜。もうっ、なんでうまくいかないの!?」

人通りがあった脇道から、少し離れた場所で行っていたが、誰かが横を過ぎる度に気になって集中できなかった。そのことに気がついたのか、にこりと嬉しいことを思い立ったように駆け足で走り始めた。

「そうだ、うん。あそこがだめだったんだもん。だからうまくいかないの。……よぉし、あたし頑張る」

小さく握り拳を固め、少女の背丈には似つかない分厚い本を小脇に抱えて頬を火照らしながら新しい目的地へと向う。

少女が辿り着いた先は、流魂街の外れに位置する所で、比較的治安には優れている方であった。少なからず少女は、そのようなことなど理解するにはほど遠いように感じるが直感で感じるものがあったのだろう。足音を立てて、肩で息咳きしながらやってきた。

「えへへ、ひみつ基地とーちゃっく」

秘密基地、と少女が呟いたここには何もない、ただ辺鄙な一角に過ぎないが古く大きな大樹が大地に根を張り、そびえ立つようにあった。何十年も得て現在も、この端に位置づく流魂街から日々を照らしながら受け継いでいるような気もする。年月が、そこでは不思議なことに止まって感じられた。

辺りを見回して、少女は頬を真っ赤に染めあげ辺りの淡紅色に染まった景色と同化していく。木の幹に腰を下ろして上を見上げ漆黒に輝く大きな瞳をゆっくりと伏せ、深呼吸する。木々の匂い、澄んだ空気が日頃淀んで忙しなさを掻き立てている瀞霊廷にはない静穏を肌身で感じた。木の幹に腰を下ろした手前、小脇に抱えていた本を地面に下ろした。本に耳を当て、少女は不思議なポーズを取って空を見上げる。下から見上げた淡紅色の世界は、少女の瞳にはとても印象深く映った。

「聴こえないなぁ……。よぉし、頑張るんだから! じゃあ、はじめっ」

勢いよく立ち上がって、本を大げさに開いた。少女は、指を差して木を相手に唱える。

「ばくどうのいち、さいっ!」

少女が本と睨めっこしながら唱えた言葉によって、言霊を吹き込まれたように大樹から舞い散っていた櫻の花弁が散り出すのを、ぴたりと止めた。辺りは異様な光景が、漂う。時が、静謐が趣を表し始めると、規則正しい少女の鼓動すら煩わしい騒音のように感じられるようになった。

「やった! やったできた」

ぴょんぴよんと足をばたつかせて、少女は飛び跳ねる。そして、死神が操ることのできる初期段階にあたる鬼道を解除する。少女が一生懸命唱えていたのは、何通りもある鬼道のその中でも縛道にあたり、それを得意としていた。縛道とは、霊力を発生する全てに価するものにかけることのできる動きを封じることのできる術であった。

「次は、はどうだ」

息を飲む音が伝わってきそうなくらい緊張に包まれ、真剣な面差しで唱えた。

「はどうのいち、かいっ」

可愛い唇が、尖りを見せ始めていく。集中を妨げるものは、無いはずであったが彼女の鬼道は今度は成功しなかった。緊張からか、魄動が僅かな乱れを有してもう少しのところで上手くいなかかったのだ。

「あれ〜、おかしいな……」

呼吸を整え再度、言霊を込め言葉を唱えていくが何度も挑戦しても上手くいかない。そのようなことを何度も繰り返すうちに、少女は腰を折ってしまい半べそになりながら幹に跪いて仰向けに寝っ転がった。枝を覆う櫻の花が満開の時期を丁度迎えており、少女が伏せた瞼を透けて太陽の日差しを吸い込み色味を濃く含んだ鮮やかな色合いが、瞼を閉じていてもよく分かる。木の裏側から見るのは、今までに見たことのない世界の一部を覗きこんだような感覚にさせられ、不思議なようで、可笑しいかもしれないと、少女は普段目にすることのない風景に見入っていた。瞼を閉じ、無防備に惜しげもなく幼いしなやかな手を伸ばし、大の字となって寝転がっていたところ、頭に何かを小突かれるのを感じた。

「いったぁい」

少女が、勢いを加速させ起きあがりをみせたために小突いた張本人の少年が咄嗟に身構え、後ろに尻餅を突いて痛みを堪えていた。

「いってぇー。おまえこそ何だよ! いきなり起きあがってんじゃね、え」

「ふわぁ……ひ、ひつがやくんだぁ。どうしたの?」

日番谷と呼ばれた少年は不意打ちを突かれ尻餅次いでに、隣に腰を下ろす。

「どうしたのって、それはおまえのことだぜ。ひなもり」

「え? あたし?」

目を見開いて突如現れた少年の姿と、その言動に揺さぶれた雛森という名の少女は驚きを隠せず、瞬きを繰り返した。

「声かけようとしたら、どっかに走っていっちまうし」

「……あ、そっかぁ」

悪びた素振りを微塵も感じさせずに、雛森は緊張で引き攣っていた表情を綻ばせながら日番谷に言った。

「で、なにしてんだ? こーんな誰もいねぇとこでさ。おまえ、怪しいぞ」

日番谷は、散り行く櫻を見上げながら枝の隙間から零れる光りに反射して、見える埃やぼんやりとしたもの達を目で追いかけながら訊いた。

暫く追いかけっこをしていたが、問いかけた本人から答えが帰ってこようとしない。だんまりを決め込むつもりなのだろうか、日番谷は再度問いかけようと声をかけようと雛森へと顔を向ける。

「……いきなり、なんで泣いてんだッ」

声を高く荒げながら、日番谷は頭のなかが混乱した。どうも、最近この少女の涙に己が弱いことに薄々気付き始めていたことをつい自覚したばかりで、なるべく泣かすまいとしていたとこだったのに、また涙を流させてしまった。気が動転する。

「おれ、なんかひどいこと言ったか? ……ごめん」

雛森に対し、正面きって頭を下げた。どう対処して良いのか分からず、まるで針のむしろに触れるようだと日番谷は思う。

「……できないんだもん……」

小さな声で、少女は呟く。辺りに舞うそよ吹く風に遮られよく聞き取ることができない。

「ん?」

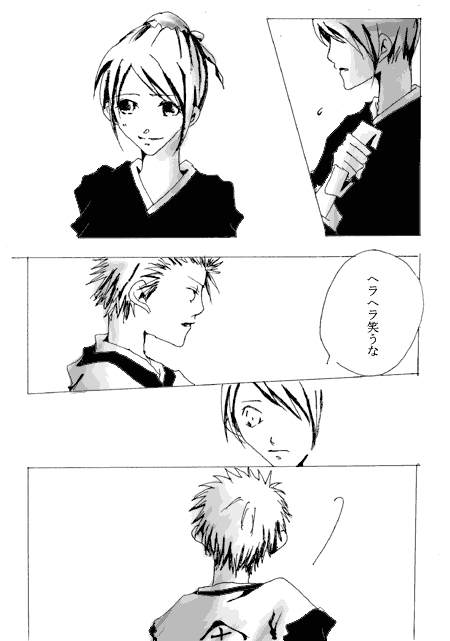

瞬きが繰り返されるうちに、俯いて声を抑し殺し泣き顔を隠して、ぼそりと独り言を言った雛森がいきなり顔を上げて日番谷に吐露した。

「うまくできないの……。あたし、こんなことじゃあそこに入れない」

「あそこって、真央霊術院か」

「うん」

真央霊術院、そこは多くの死神を司り養成を施す教育機関でありいわば、死神の学校というべきところである。必死に難しい本と睨めっこを繰り返していた雛森には、そんな経緯が隠されていた。

「そんなもん、むずかしく考えなくっても大丈夫だろ」

「ひつがやくんには、むずかしくなくっても。あたしには、っふ……むずかしいんだからっ」

半べそをかいて、雛森は余計に涙をはらはらと零し啜り泣いた。日番谷は、どうやって声をかけてよいものか頭を抱える。本当に苦手で、分からなくなって雛森が泣きやんでくれるためにはどうしたら良いのだろうかと、一生懸命考えた。普段行っている修行なんかよりも、日番谷には雛森の存在の方が理解し難く、難易なことばかりだった。どう接してよいのか、幼心にも精一杯、雛森のためと頭を悩ます。

「で、ひなもりはこんなとこで、あんなもん抱えて練習してたのか」

「だって、練習しないと入れないんだもんっ。……ひつがやくんと、いっしょに入れないんだよ? あたしそんなの嫌だもん。だから、がんばって、」

雛森がいじらしく唇を震わせて、「入りたいの」と、瞳に浮かべた水たまりを零すのを我慢して日番谷に懇願する。その姿に、日番谷は胸があたたかくなっていくのを感じた。嬉しくて、自分の名を呼び、泣き叫ぶ雛森を初めて愛おしいと思った。

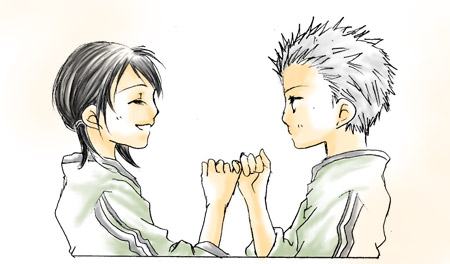

「仕方ねえな。おれが教えてやるよ」

ぶっきらぼうに日番谷は、明後日の方を向いて雛森の頭を、ふわりと軽く撫でた。雛森が、落ち着くまでゆっくりと時間を置いて目を細め見守った。

「ほんと?」

「おう。うそじゃねえよ」

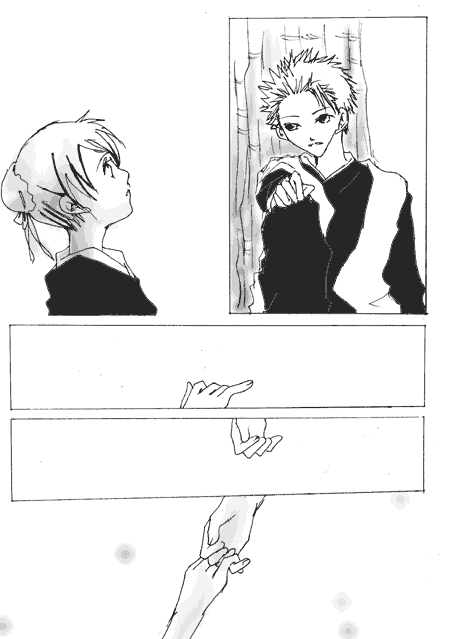

「そのかわり」と続けて、雛森の前で指を一本指し示した。こくこくと、頭を縦に大げさに振り雛森は目映い輝きを放ち、潤いを持って己の持つ力をこうやって開花させゆく。

「もう泣くんじゃねえぞ? 分かったか」

「うんっ。分かった」

もう一度、真剣な面持ちで大きく首を縦に振った。雛森は、徐に日番谷の指示した手を取って、自分の指と絡めた。お互いの小さな手のあいだに、些細な約束と確かな繋がりが築き上げられた瞬間、時が刻み始める。

「ゆーびきり」

鼻歌交じりの聞いただけでも、陽気な雛森の気持ちが伝わってくるようで、つられて日番谷の顔にも笑みを持たされた。

「あ、でも。でもね、練習は人がたくさんいるとこじゃやだよぉ」

甘ったれた声を出し、雛森は日番谷と繋げられた指を軽く引っ張った。しかめ面を日番谷は、してまた、泣き言を言おうとしている雛森を軽く窘めて、答えた。

「ったく、おまえな!」

「わー、ごめんなさい」

「……じゃあここだったら良いだろ? また、この木の下で会おうぜ」

「うん!」

「約束?」

小指を、くいと軽く引っ張って雛森は日番谷を見つめる。真っ直ぐに見つめられたお互いの視線が、絡まってひとつに繋がってゆく。小指の繋がりとともに。

「ああ、約束だ」

指を繋ぎながら、雛森はぶんぶんと腕を振り回して軽く足を上げて、はしゃぎ出す。またもや、それにつられて日番谷の体が一緒に振り回された。雛森が動いた後、先程から覆うように見守っていた櫻の花びらが、地面で静かに幼い二人へ祝いの舞をささやかに贈った。

地に風になびかれて、土の上を流れるように舞っていく花びらの姿とあの時の姿が重なって、雛森は我に返った。知らぬ間に、頬を伝う涙に気が付かぬままに。

「あ……」

自分が涙を浮かべていたことに、やっと感づき目を拭った。雨上がりの空は、清々しくてぼんやりと魅入ってしまうのだと、付け加えて。

「これじゃ、また日番谷くんに怒られても仕方ないね」

と、苦笑いを雛森は浮かべ何気なく腰を下ろした縁側で、幼いときのあの風景と今の自分の姿を思った。

暫く考えゆくうちに、いつの間にか自分がこれから成そうとしていたことを忘れていたことに気付いた。何をしてたんだろうか。あれ程考え抜いて、出した答えだというのに自分はこんなにもいろんな未練を抱いて、ここに留まっている。副隊長である責任を賭すために、一度は死神を辞めようとした。四席への償いは、これで簡単に報いることはできないかもしれない。だが、けじめを着けるためにと、いい訳じみた理由をつけて逃げていただけだった。

自分の手で、未来を遮断することなど何時でもできる。それは、今やるべきことなのか。確かに、四席の廻っていた時間を、自分の罪で断ってしまった。だが、未来など幾らでも変えることはできるのだ。自分の心次第で、いくらでも違う希望が生まれる。それを、想うことを辞めてしまったら全てはそこで終わってしまう。

現世で死した魂を、この尸魂界に魄葬することによって、虚へ新しい未来を指し示し見守ることを生業としている死神だというのに、ひとりの未来すら見守ることができずにいた。

個々の魂に触れたとき、嘆くよりもこれからという時を指し示すことができる死神に雛森はなりたかった。あの時日番谷が、優しく頭を撫でて泣きやむの見守ってくれていたように、自分も優しくありたい。戦うのなんて本当は、好きではない。だけど、自分は死神で有り続けるために戦うことを決意する。その信念のために戦い、これからも死神で居続けなければならない。再び、雛森は自分の在り方を取り戻してゆく。

「やっぱり、そうだった」

絶望の淵にひれ伏しそうになる度、何処からか、日番谷が見守っているように思えた。いつも手を差し伸べてくれるだけではなく、時には拙い自分を突き放して尚も、見守り続けてくれている。

「行こう」

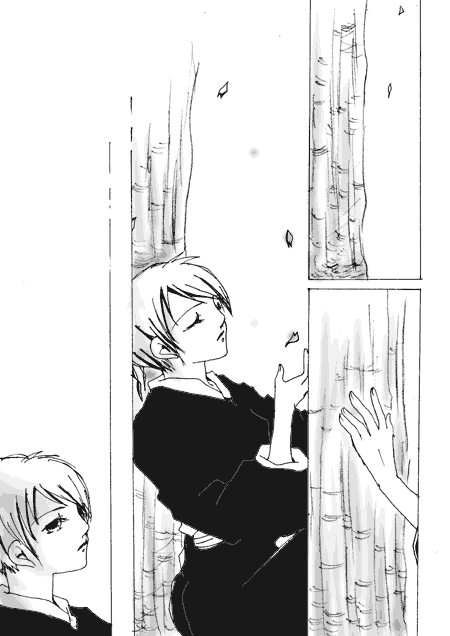

あの場所へ。

もう一度、櫻の木の下に行き、自分の手で時を止めてしまった今から。初めてあの場所で時を刻み始めた頃の自分を取り戻すために。新たな想いを秘め、雛森は立ち上がった。

幼い頃に足を踏み入れた、流魂街の外れに位置するその場所は何も変わっていなかった。ただ、大きな櫻の木があの時と同じように、枝を精一杯広げてひとつひとつの櫻の花たちに息吹を吹き込んで、天に向かって生きていた。辺り一面に淡紅色で染めあげ、同じ鼓動を幼い頃聴いた。今も憶えている。出迎えてくれていたの、と雛森は心のうちで訊く。はらはらと流す嬉し涙のように、散りゆく櫻の花びらたちが再会を、喜んでくれているように思った。

手を翳して、掌で舞う櫻たちに問いかける。幹を枕にしながら腰を下ろして、瞼を閉じぼんやり裏に感じた。

誰もいるはずがないのに、僅かに伝わってくる仄かに故意で開き感じさせる魄動で雛森へと、存在を教える。雛森は、その気配がする方へと漠然としていた視界から、鮮やかな色彩で飛び込んでくる姿に、解き放たれた緊張とともに胸が詰まり喜びが感極まって、憂いでいっぱいになる。

「日番谷くん……」

見上げた、櫻の木の枝に腰掛けて日番谷が居た。雛森の姿を確認すると、吸い込まれるように二人は引き合う。

「おせーよ。いつまで待たせんだよ」

頭を傾げ、どういった表情をしていいのか探して日番谷は頭を掻きつつ口にする。お互いに捉えた瞬間から、心の行方を察知していた。見出された雛森の答えを、日番谷は先回りして待ちかまえていたのだった。

「う、ん……日番谷くん」

「ん?」

日番谷へと視線を斜め落として、雛森は手を差し出し、日番谷もそれに合わせて手を差し出す。互いの小指へと繋ぎ合わせ、雛森はその指に唇を添え呟いた。

「あのね。ありがとう」

「おう」

素っ気ない返事の中に、込められた意味を雛森はよく分かっている。どれだけ自分のことを考えて、そっと手出しせずに己なかで見極めなければいけない事実を伝えてくれていたのか。よく、胸が痛むくらいに分かった。

「あいつ……意識戻ったそうだ」

「そ、っか」

喉まで支えていたことが、抜けるように落とされていった。

「俺はそれを伝えにきただけだからな」

「分かってる」

だから、ありがとうね。と伝えきれない想いを何度も、胸の中で想い描いて、懐に忍びこませていた封書を取り出し破り捨てた。櫻舞う風に預けて淡く、紙吹雪が姿を溶かしていった。

story by HANA tamai [ BURST ] and illustration

by IKU yuzuki [ adagio ]

comment(たまい)

ひょんな事からご一緒させて頂く機会を、このような花見月という素晴らしい企画に持たせて頂くことが出来て本当に嬉しいです。作品は、粗筋の段階から二人でお話を詰めさせて貰ったので、出来映えは個人的に大満足をしており、拙い自分の荒までもが愛しく見えてしまうくらいに助けて頂きました。最後になりましたが、今回お付き合いして下さいましたゆづきさん、本当にありがとうございました。皆様にも、楽しんで頂けますようにと祈りを込めて。

comment(ゆづき)

小さく漏らした呟きではありましたが、それを聞き届けてくださって、こんなにも素敵な作品を一緒に作り上げてくださったたまいさんに先ずはお礼を。ありがとうございます。思い返せばあれやこれやと反省ばかりが浮かびますが、ひとまず作品の出来にニマニマしてしまいます。こんなにやり遂げた!という気持ちになれたのは久々で。作り手が一番楽しんだ作品になったようなきもしますが、そんな楽しく作った作品だけに、皆様にも一緒に楽しんでいただけたなら、こんなに嬉しい事はないなぁと想います。