|

|

Jamais Vu

|

|

取って置きの茶葉があるのだと、雛森が呼んでくれた。

そうして未だ春の見えぬ午後、日番谷は縁側で彼女を待っている。

奥の部屋を覗けば、日番谷が持参した土産の和菓子を皿に移し、茶を淹れる姿が見えた。

…穏やかで、優しい気持ちになる。

急須を運びながら、雛森が微笑んだ。

「いただきものなんだけどね、極上の茶葉なんですって。藍染隊長が、せっかくだからと分けてくださったの」

口から飛び出した名前に眉をしかめそうになり、日番谷は寸でのところでそれをこらえた。

贅沢を言ってはならない。

それをきっかけに呼んでもらえたのは、他ならぬ自分ひとりで。

…いや、もしかしたら一人だけじゃないかもしれないが。

(少なくとも、最初の一人だろ)

確信めいてそう思えるのは、お茶を入れる雛森の恭しい態度を見たからだ。

きっと茶を淹れるそれだけのことに、彼女は緊張していたのだと思う。

「上手に入れられたかな…ちょっと心配」

「そんな気を遣って淹れてもな、俺わからねぇぞ多分」

目の前に到着した茶碗からはそれでもほのかにいい香りがして、

あぁ此れがいいお茶かと、日番谷は現金にも考えた。

実際は、先に言われていなければ気づけなかったかもしれない。

「藍染は…茶の趣味があるのか?」

自虐的に話題を振った日番谷に、しかし応える雛森の言葉は思いのほか軽かった。

「嗜んではいらっしゃるみたい。でも普段は、そんなお話はしてらっしゃらないよ。ね、この和菓子綺麗ね」

「お?…あぁ。そこの店の、わりと評判なんだぜ。これは季節限定物」

「そうなんだ?限定ってそれだけでなんだか余分に嬉しい気がする」

あっさりと彼女の上司の話題が終わってしまい、日番谷は内心首をかしげた。

少し前なら、きっかけ幸いと褒め言葉が羅列されたものなのに。

そういえば近頃の彼女は、あまり上司の話をしない。

その意味を日番谷が考えていると、雛森が和菓子を差し出してきた。

霞色の皿に、白から紅への彩りを表す湿粉製棹物。

「…雪紅梅っていうんだ」

日番谷が唱えた和菓子の名に、雛森は軽く首をかしげた。

「こうばい?」

「紅の梅って書く。これは、梅の花に雪がかかっている様子だと」

「へぇ…」

彼女の頬が染まった気がして、日番谷は何か気恥ずかしい気持ちになった。

本当はこの和菓子をはじめてみたとき、雛森に見せようと思ったのだ。

梅は彼女の片割れの名前だから、桃よりも彼女の本質に近い気がしていた。

…そんな本心にはまさか気づくまい。けれどそれでも。

誤魔化すように、日番谷は茶を手にとった。

「いただきます」

「いただきまぁす」

雛森が復唱し、そうして2人だけの茶会が始まる。

庭を眺めながら湯飲みを片手に、ふいの話題を問い掛けたのは雛森だった。

「ね。自分を動物に例えるとね、なんだと思う?」

「…狼」

少しの思案で答えた日番谷に、雛森が笑う。

「えぇー格好良すぎ!日番谷くんなら野良犬でしょーっ」

「…わざわざ”野良”をつける理由を聞いてもいいか…」

日番谷の眉間に青筋が浮かんだ。しかしそんな様子にも、雛森は悪びれない。

「だって飼い主が居るようには見えないもの。でも狼っていうより、犬だとおもう!」

瞳をきらきらさせながら、彼女は本当に楽しそうで。

その顔を見ると日番谷はいつも、怒ったらいいのかあきれたらいいのかわからなくなってしまう。

「…なんで犬」

「あのね、なんだかね、普段は誰にも心を許さないのにね…」

夢を見るような口調で、雛森は日番谷を覗き込んだ。

「一回恩を感じるとね、忘れないで尽くしちゃうの。一宿一飯に一年の恩義なのよ!」

「誰だこういうことコイツに吹き込んだ奴」

思いっきりあきれた目つきで睨んでやると、雛森はむぅと唇を尖らせた。

「まぁ一宿一飯はものの例えだけど。懐いた人にはとことん優しそうだなって」

「懐かないのが狼だぜ」

「だから、狼じゃ絶対無いよね。日番谷くんは優しいところがあるもん」

なんだよそれ、と毒づく言葉は声に出せずに心に仕舞う。

自分が”懐いている”人物なんて、心当たりは一人しかいない。

本人に言われてしまっては、否定のしようもないではないか。

そのあたりをわかっているのか居ないのか、雛森はただ微笑むばかりだ。

「それで?」

「え、何?」

きょとんとコチラを見遣る雛森に、日番谷は改めて問い掛けた。

「雛森は。自分でなんだと思うんだ?」

「私?私はねぇ、どちらかというと猫かなって」

彼女の見解に、今度は日番谷の笑う番だった。彼から見れば、雛森こそ猫というより犬だ。

飼い主に懐いて懐いて、必死についていく姿など、そのものではないか。

どんなに愛想よくしてくれたところで、結局、真実愛情を傾けた存在以外への感情など

「親愛」に過ぎないところも、そう。

――――その存在が自分ではないからこそ、痛いほどにそう思う。

「お前は犬だろ。少なくとも猫よりは、絶対に、犬だな」

断定する日番谷に、雛森は指を立てて答えた。

「私、そこまで素直な性格じゃないよ。まずね、どんなに懐いてても怒る時は怒るもの」

「どうだかな」

「ほんとよ?拗ねたら引っかくくらいのことはします。機嫌を取るのは大変なんだからねっ」

「見えねぇ…口ばっかじゃねぇ?しっぽ振ってついてくタイプだろ、お前」

「なにそれ!日番谷くんわかってない、私はほんとに好きな人にはそんなんじゃありませんっ」

気を害した風情の彼女を、日番谷は苦笑でなだめた。

「ハイハイわかったよ副隊長殿。全部貴女様の言うとおりですよ」

「馬鹿にしてるでしょ!?もう日番谷くんとは口きかないっ!!」

彼女はそのまま菓子の皿を掴んで、日番谷に背を向けた。

どうやら、喧嘩中は菓子はくれないという意味らしい。

「いやでもなー…実際猫は無いと思うぞ」

嘆息一つで彼女の不機嫌を無視し、日番谷は話を続けた。

こういうとき彼女は、なだめるより話を先に進めたほうが機嫌が直りやすいと知っている。

「兎とかどうだ。そんな雰囲気だろ、お前」

少しだけ意味を込めた符号に、彼女は気づかなかった。

ただ新たな提案に、戻ってきた瞳には少しだけ当惑の色が見て取れる。

「…なんだか可愛らしくない?そんな印象じゃ」

上目遣いの少女に、日番谷は意地悪く笑って見せた。

「知らねぇの?兎ってあれで結構性格悪いんだぜ。…見た目で許されてるけど」

「嘘っ…。え!ちょっと待ってよ私兎ってそういう意味?!」

「お前は死神には見えねぇよな」

「人の事言えないでしょっ日番谷くんだって隊長には見えません!」

「だよなー。だから本質的には狼だって言ってるだろ。仔狼でいいよ」

「いいよってもう」

「見た目は犬みたいなもんだろ。でもこう見えて隊長なんだぜ?実は立派な牙がな、こう」

指で牙を示した日番谷に、少女はやっと笑顔を見せた。

「確かにそういわれると、狼みたいかも、だね」

「おう。そんでお前は兎な」

「えー」

不服そうな声は機嫌の直った瞳に彩られていて、日番谷は少しだけ安堵し、また少しだけ肩を落とした。

賭けた符号の意味に、彼女は気づかないかに見えたから。

あるいは気づいていてわざと避けたのかも知れず、日番谷にはどちらなのかわからなかった。

―――そのまま、彼女が何も言わなければ。

けれど一拍置いたその後。

残ったお茶を喉に流し込みながら、思いついたような調子で彼女は口にしてしまったのだ。

「兎と狼か。それじゃぁ私、食べられちゃうね」

「…そうだな」

応える日番谷の声の調子が、いつもと違うことに気づいたのだろう。

雛森が、少し驚いたようにこちらを見た。

そのまま何も言わず言葉の続きを待つ彼女の瞳に、日番谷は一瞬だけ迷った。

茶化して逃がしてやることもできる。恐らく彼女は、それを望んでいる。

けれど、即座笑い飛ばさなかったのは彼女の方だ。

日番谷は相槌しか打たなかった。

一拍の逃げる機会を使わなかったのは、彼女の方だ。

だから。

「………当たっていないと、思うか?」

結局日番谷は、明るい声で応えてやることはできなかった。

彼を映す雛森の瞳に、僅か怯えが混じった。

「…わざと?」

「さぁ」

彼が少し姿勢を崩した事で、彼女との距離が縮まる。

雛森の膝の上の手が、日番谷の動作に反応して小さく震えた。

けれど彼女は聞かない。

『冗談だよね?』

その一言で、許されるかもしれないのに。彼女は聞かない。

ただ魅入られたように動かないから、日番谷は更に少し、彼女に近づいた。

床に手をついて、彼女を瞳に閉じ込める。

見詰め合うばかりの彼女が何を思っているのか、日番谷にはわからない。

或いはただ混乱して動けないだけなのか。

よく知る彼が、見知らぬ生き物になってしまったように感じているのかもしれない。

それは少しだけ当たっていて、けれど本当は外れている。

彼は獣だったのだ―――最初から。ただ彼女が知らなかっただけ。

ついに身体を浮かせた日番谷に、それでも雛森は逃げの一言を言わなかった。

瞬きすら忘れたように彼を見て、

その黒い黒い瞳が本当に兎のようだと日番谷は、頭のどこかで考えた。

これから自分を引き裂くであろう仇敵から、瞳を逸らせないで居る獲物の様。

その姿はいっそ、哀れなほどで。

「喰われちまえよ」

ささやかれた言葉にも、彼女は動かなかった。

膝立ちだと、座ったままの彼女より瞳の位置が高い。

見入られたまま、少女は動けないで居た。

彼女の瞳には日番谷が隠していた、牙が、爪が、やっと映って見えただろうか。

ゆっくりと日番谷の手が、彼女の頬へと伸びる。

ふれた瞬間彼女の肩がびくりと揺れたのを、日番谷は見逃さなかった。

|

|

|

|

逡巡を断ち切るには勇気が必要で、決断を下すのに少しだけ間が開いてしまったけれど。

結局日番谷は手を引いて――それからもう一度伸ばした手で、彼女の頬をつまんでやった。

両頬の痛みに彼女が瞬いて、まるで今、目が覚めたような顔をする。

そんな雛森に、彼は意地悪く笑ってみせた。

「お前、すぐ捕食されそう。もうちょっとはしっこく逃げられないと、野生の世界では生きていけないぜ?」

そんな彼の言葉で、やっと2人の周りの世界が時間を取り戻した。

何度か瞬いていた雛森は、ふいに頬を膨らませて彼を睨んだ。

「要らない心配ですっ!戦いの時にはしっかりするもんっ」

「ハイハイ副隊長殿。期待してるぜ」

雛森はまたも皿を掴んだが、そこには既に菓子はなかった。

…と思いきや、そのまま皿を振り上げた雛森に、日番谷は飛び退って逃げる。

「まてよオイそれで殴る気か!?洒落にならねぇっ」

「一発くらい殴られなさい!日番谷くんのばかっ」

「わけわかんね!ちょっ落ち着け!おちつけ!!」

「無理!こらっ待ちなさい!日番谷くんっ!!」

こうして晩冬の午後は2人の息が上がるまで、鬼ごっこに費やされたのだった。

彼女の部屋を辞しての帰り道、こっそりと日番谷はため息をついた。

雛森のあの、白い頬。喰らいつけば美味に違いない、やわらかそうな肌。

この手で捕らえてしまいたいと、どれほど強く思ったことか。

自分の中に流れる獣の血を、日番谷はこんな時にこそ自覚する。――虚との戦いのときより、ずっと強く。

けれどそれでも。

(やはり俺は、雛森のいう通り狼ではないのだろう)

飢えた獣が、獲物を前にして退がることはあるのだろうか?

日番谷にはそうは思えない。

けれど飢えて死ぬ事があろうとも、日番谷は彼女に涙をこぼさせたくはなかった。

恩義ではなく感情で、彼は彼女を慕っていたから。

「ちょっと、情けねぇかも」

こぼれた言葉を捕らえる者はその場にはなく、ただ風に流れて消えていった。

|

|

| コメント |

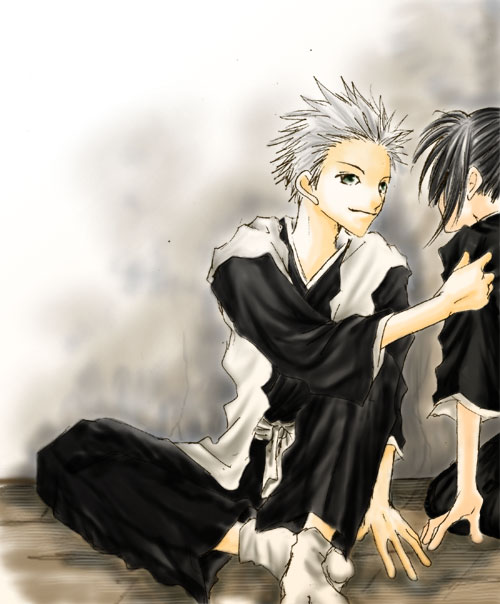

先ずは絵が大きすぎたことをお詫びします。りーらさんの素敵小説に過分に助けられて

完成した一枚ですが、りーらさんの小説の雰囲気を損なわないような感じになっている…

ことを祈って。最後に、お付き合いくださったりーらさんに、沢山の愛と感謝を込めて。

ありがとうございました。(ゆづき郁) |

|

書き始めた段階から、ゆづきさんに絵をいただけることになっていましたので

かなり緊張しながら書きました。いい意味で刺激になってとても楽しかったです!

文の仕上がりが遅くなってしまいご迷惑をおかけしましたが、

にもかかわらず素敵イラストを上げていただき大感謝ですーありがとうございました!

イラストのお陰で普段よりずっといい作品に仕上がった拙作、

皆様にお楽しみいただければ幸いです。(りーら) |

|

drawn:ゆづき郁 site:nothing

written:りーら site: |